江山代有才人出,在中国游泳意气风发的今天,领军人物的传承故事常为人称道。潘展乐小时候那句“比孙杨游得快就行”语惊四座,孙杨则说“我是从张琳手里接过旗帜”,而张琳,这个曾经熟悉似乎又开始陌生的名字,是否勾起你关于青春的某些回忆……

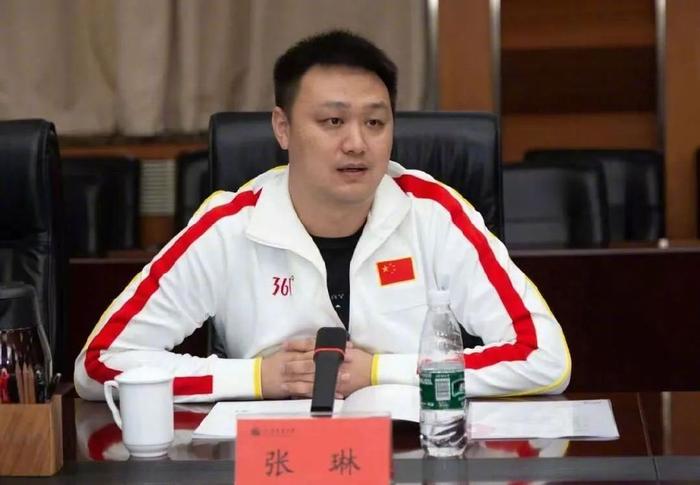

当我们见到张琳时,第一感觉是他胖了。当运动员时就是圆圆的娃娃脸,现在更是富态多了。张琳的好友、另一位游泳世界冠军吴鹏调侃:张琳你是“人到中年脸更圆”……难怪在年初,张琳在个人微博立下Flag:今年减肥目标15公斤!

退役迷茫期 待着也是待着

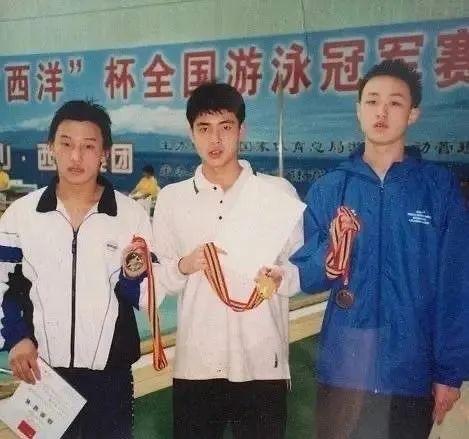

说张琳当年是“中国游泳一哥”,没有任何争议。中国男子游泳奥运首枚奖牌、世锦赛中国男子长池首金都是他,7分32秒12的800米自由泳世界纪录,至今无人能破。

那么在告别泳池这些年,他干什么去了?这次相约和张琳畅聊,捋清了他退役后的发展脉络。

“2012伦敦奥运我没选上,回了北京队,之后也没再回国家队。2013沈阳全运会后,我开始思考,接下来做什么。”

2014年张琳去了美国南加州大学,想一边养伤,一边攻读训练康复专业的执照。但在美国拿医学类工作执照,条件多,难度大。大学本科要在美国读,要考GMAT,再上研究生,毕业后实习一两年再读博,然后才可能拿到执照。

张琳说:“我一琢磨,我当时27岁,读完37岁,全下来就40了,这和我学个4、5年就回国的打算不是一回事啊。”于是在2015年,张琳回国了,但还是没想清未来:“有点迷茫,不知道自己要干什么,我觉得80%的运动员退役下来,对未来人生目标,可能都不是很清楚。”

像张琳这样的高水平运动员,退役时是有一些就业选项的。除了自主择业,也可以去体制内当教练,或谋求相关部门一些职位。但张琳还抱着能不能继续游的想法,实在不能游了,就想去外面的世界看看。

“我那时整个人状态不是特别好,一方面如果伤病能康复,还想继续游,去南加州康复就有这个原因。另一方面,13岁离家就一直在游泳队,如果不游了,挺想去外面的世界看看,你让我在那个时间点回泳池当个教练,我有点不甘心。”

“2015年回来后,玩了一段时间,和队友聚会什么的。但后来觉得也不能老这样。一个机缘巧合,我以前一位北京二线队的教练在做游泳俱乐部,他说你要不来加入,我妈也说你待着也是待着,我说那就过去试一下吧。”

就这样,在北京蓝色港湾的这家游泳俱乐部里,张琳开始了新的职业体验,一做就做到2018年。他成了俱乐部负责人,既有管理职责,又带训练。“我去招孩子,也负责教练团队,三四个人。我当时的心理,就是锻炼锻炼自己,先有个事儿做,尝试一下。”

上学收获爱情 现在兼职给老婆捡球

做俱乐部同时,张琳还在北京体育大学冠军班就读,这是北体大为优秀运动员免试攻读硕士研究生而开设的,学制两年,学分制,给冠军们提供一个学习和感受校园生活的机会。

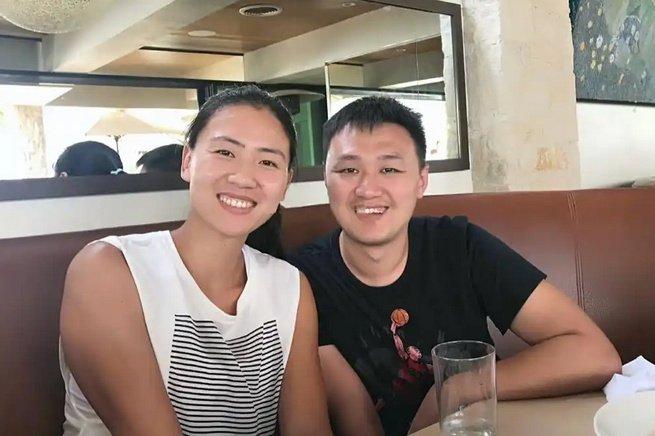

和张琳同一期的同学名单中,有体操的邓琳琳、铁人三项的王伟等。还有个名字,会从此和张琳紧密绑定在一起,这就是沙排冠军薛晨,张琳后来的爱人。

“我是2016级冠军班的,薛晨是2015级,混着上大课,我遇到了她。之前我俩彼此知道,但并不认识。”

“她领导和我教练是至交,教练打电话点我,你们班是不是有个叫薛晨的?我说知道啊。薛晨的领导也从中撮合,找冠军班老师牵线,她知道我俩都单身,说你们运动员应该多聚聚,要不你俩认识一下?”

2021年,相恋5年的这一对终成正果,张琳掏出DR钻戒向薛晨求婚的视频一度火爆网络。不过,张琳不好意思地透露,婚后到现在,两人都忙,婚纱照一直还没拍呢……

“薛晨退役后在沙排当领队,但队里外教一看她的身手,觉得还挺有实力:要不你复出一下?她就复出继续打球了。”

“沙排这项目,好处是巡回赛经常出国,能到处走走。不好的就是不着家,一走就十个月,每年12月回来歇20天,1月初就奔三亚集训,3月就飞世界各地,我俩就很难见面了,聚少离多,到现在婚纱照都没时间拍呢。”

直到今天,36岁的薛晨依然冠军拿到手软,去年在世界沙排巡回赛巴西站、波兰站和海口站都夺得冠军,今年刚又拿了亚洲巡回赛平潭站冠军。

38岁的张琳,成了爱人的“陪训”,年初薛晨在三亚集训,张琳跟着去了,给老婆当捡球员,“一般上下午都去球场捡球”。抽空则继续自己的减肥大业:“大爷大妈跳广场舞,我在旁边跑步,跑几次还是有明显的瘦下来”。

聊到退役后的发展,我们提到和张琳一同参加过2008北京奥运的游泳选手考文垂,当上了国际奥委会主席,张琳对她还有点印象:“(她当选)挺突然的,当时记得她,拿了俩金牌吧,她比我大,04年雅典就拿冠军了。”

说到退役从政,其实张琳夫人薛晨也有潜力,“她英文比我好,和国际排联开会都是英文”,那以后会不会朝着排联官员的方向发展?张琳说:“看她自己兴趣吧。”

退役后创业 就像升级打怪

做游泳俱乐部那两年,张琳内心隐隐有个想法:“游了这么多年,我就不能尝试干点别的吗?”

“做过游泳解说,别人邀请,我觉得好玩就去了。还拍过一些综艺节目,还有去其他项目俱乐部看看,他们在做什么。”

张琳甚至差点成为我们的同行。“帆船的徐莉佳当了记者,她采访我,我就想,自己能不能做记者,就是去前方的那种游泳记者,离泳池近一点。”

2017、18年前后,资本大举进入体育市场,形势似乎一片大好,很多项目凭空冒了出来。张琳一度想去开健身房。“当时是一种好奇心态,什么都想看看,但看得多了,最后都没干,还是在做游泳俱乐部。”

2020年疫情来了,俱乐部关关停停,扛不住了。“到了2022年,我只带一个队员,他买了我私教课,一小时2千,断断续续训练。他是想出国上学,走体育生的路。而我因为疫情,哪儿也去不了,也是给自己找个活干。”

这大概就是命里注定,兜兜转转,属于张琳自己的事业还是游泳。“大部分运动员退役后,做的还是和自己项目有关的事,比如做俱乐部、做培训、做教练,还有做体育老师的。高水平的可能去大学任教,去中小学的也有。据我观察,干本行的大概是80%,还有20%转行做别的了。”

张琳同一批的队友,吴鹏早先去了浙江所在学校的团委,后来出来自己创业,做游泳俱乐部。在微博上,张琳吴鹏常有互动。吴鹏发了一条蝶泳示范视频后,张琳在下面留言:“你居然还能蝶起来?”吴鹏回以狗头表情包和一句揶揄:“什么,难道你已经蝶不起来了吗?”

更多队友当了教练。像季志祥,成为江苏省游泳队教练,带出董志豪、史婧琳、徐祺恒这些冠军弟子。还有蔡力,现在是国家队教练,在带徐嘉余等人。体制内官员也有,比如赵涛,做到了安徽田径游泳中心副主任。

张琳的契机在2023年出现,封控结束,游泳培训市场生机再现。李宁体育园区找到张琳,聘他为总教练,寄望在大众游泳培训上铺开做,双方携手成了合作伙伴。

“我现在有自己的公司和员工,在合肥李宁有体育园区,我组建团队去运营场馆和培训,团队有20多人,做了一年多了,如今在北京也开始做游泳培训。”

6月份,张琳在北京的游泳俱乐部开业,场馆在李宁中心的25米池,除了他还有四位教练,马上暑假第一波报名要来了,他打算先把招生设定在50个孩子左右,再逐步扩大。

做运动员时,收入渠道主要是工资、奖金、商业代言等,创业之后呢?张琳说,最主要的收入来源是培训,也就是学费。

目前张琳北京班的课程和价位包括:高级组(3400元起)、中级组(3000元起)、初级组(2800元起)、零基础(2400元起)。另有私教课选项,分为冠军教练(10节课8000元起)、健将教练(6000元起)、一级教练(4500元起)几档。

张琳对我们坦言,一开始干,真的“头大”,过程艰辛就像“升级打怪”。

“我创业不是科班出身,算是野蛮生长吧。实践出真知,这路上都有哪些坑,你踩了才知道。”

“所有东西都要自己来,排课、制订收费标准、和家长沟通、客户投诉……很多事儿,我没干过,头大,一点点弄吧,一开始也慌。要说训练比赛,我是信手拈来,现在角色变了,是近似生意人的角色,要和人打交道,特别锻炼人。甲方、教练、家长、孩子、客户、生意上的东西……这些打交道都需要情商,要提升自己。”

“当运动员那会儿都挺有个性,也年轻,老子高兴了聊什么都行,不高兴就炸了。现在回头看,可能有点情商会更好。”

这其实也是大多数退役运动员要面临的课题。当运动员时,除了训练比赛,万事不操心,但走入社会,一旦创业,不光管自己,还要管很多人,顾及大家的感受,你的沟通、判断、管理,各方面都要提升,要把自己变成复合型人才。

按张琳的话说,这叫打怪升级:“和练体育一样,一开始你游得什么也不是,然后慢慢一级一级提升,就跟升级打怪一样。”

青少年体育的低龄内卷现象

做游泳培训这些年,张琳有个感慨,对孩子不能拔苗助长,当家长的不要太心急。

这就是游泳界乃至中国体育圈热议的“低龄内卷”现象。

有观点认为,小孩子从小练得多一点苦一点,能为将来打下良好基础,天赋也是越早显现越好。

但也有观点认为,很多低龄小选手脱颖而出,并非天赋异禀,而是靠过早过量的训练,是一种透支。

很多孩子4、5岁就开始专业训练,每周3、4次课,每次2小时,单日训练量就达到3千米。这样练,短期成绩肯定突飞猛进,但问题是,低龄孩子不确定性太多,包括发育早晚、身体极限、心理承受力、天赋、家庭条件等,过早“透支性拔尖”,未必是好事。

张琳感慨说:“国内现在青少年体育存在一个问题,就是拔苗助长,一个苗子刚冒头,恨不得就要它长成苍天大树。有些孩子小时候确实游得很快,10岁就练到一级甚至健将,但他出来的太早,透支太多,以后能不能成为优秀运动员,是很大问号。”

张琳回忆,他6岁半初学游泳时,前两节课都在克服对水的恐惧,不敢下水,第三节课才敢系上浮漂在水里扑腾两下,真正学会游泳,学了12节课。但这个进度放在今天,家长不一定有耐心。

“我记得有个家长投诉,说我们教练上课没内容,只是带着孩子在水里来来回回。但实际他的孩子很小,零基础,你需要让她先适应水,培养水感。可家长觉得我花钱了,你就要有效果,就不满意,那我就得和他解释,你孩子是什么情况,课程进度什么情况,教练会怎么做。”

“青少年的成长,第一看家长。中国家长普遍有点着急,恨不能让孩子一节课学15节课的东西。他觉得跟着你世界冠军练,就得有世界冠军的效果。家长有时很着急,说我们孩子不行,到底是练得不行,还是哪不行?要不要加量?”

“但实际上体育这个东西,想练出来是有先决条件的,比如孩子的身体天赋、心理素质、家长的配合、付出的金钱和时间,尤其是时间……各方面外在内在条件都匹配,才算具备出来的可能性。”

我们和这些摸到过职业金字塔尖、退役后从事培训的运动员聊,这似乎是个普遍性话题。短道速滑奥运冠军大杨扬曾说:“很多家长特别卷,孩子很小的时候该感受、该积累的东西没做,而是去卷越来越低龄的专业化训练,从小恨不得就跟国家队一样练,最后到12、13岁都练伤练废了。”

我们和前北京国安球员、如今做足球青训的雷腾龙聊天时,也谈过类似话题,雷腾龙的看法是,要警惕体育培训的低龄内卷。

“我不希望我带的孩子们练太多,我的理念是,这个年龄的孩子,练得越多,以后成长空间越小。足球是专项运动,有负荷的下肢运动,练太多,短期收益是足球技能增强,但长期看伤病风险也更大。另外,孩子如果每天睁眼闭眼都是足球,可能会练烦了,长大就不喜欢足球了。”

从体制内独大 到游泳培训社会力量崛起

张琳小时候,上学和游泳是二选一的事,想在游泳上有所作为,就要放弃学业,再去和超高的淘汰率搏一把。他最终选择了游泳,离开101中学,去了北京游泳队二线队。按张琳自己的话说:“当时选择体育这条路,就真是把自己逼上了绝路。”

所谓绝路,是说你必须游出名堂,否则就会归入一个无名无姓、只有统称的群体:“没游出来的”。而且学业荒废了,升学的路也已堵死,将来怎么办?

但现在,时代不同了,社会培训力量的崛起,给了孩子和家长更多选择。遍地开花的游泳俱乐部,以及众多高水平教练的下场,让喜欢游泳的孩子有了新的培养途径,一边读书一边接受高水平训练。

社会培训力量与体制内体校、省队两条腿走路,这让我们联想到中国网球近年来的爆发。

当年李娜等一批明星带来的网球热,和随之而来的网球社会培训力量崛起,是中国网球人才不断涌现的一大原因。

除了国家队培养、地方队培养,家长和孩子可选的还有社会俱乐部培养、家庭自主培养等。更多民间和社会力量参与进来,打破条框束缚,突破体制内外的界限,将更多培养模式混合在一起,让更多苗子获得好的培训机会。

中国游泳,现在也是这种两条腿走路的模式,而且正在结出硕果。

张琳说:“以往只有一个训练体系,就是体校。只有区体校,没有俱乐部。只有体制内训练,没有社会培训。比如你从海淀体校,升到北京二线队,再升北京队,这么个路径。但现在,社会上俱乐部出现了,也出现了商业赛,社会培训力量起势了。”

在体制内比赛体系之外,社会商业赛事大量涌现。在北京,最出名的有“WOW”青少年游泳邀请赛,“水立方”青少年游泳公开赛等,都是商业赛事,每次报名的青少年都在2500人左右。“300块钱报一项,一个人最多报四项,非常红火,周末赛事都是从早比到晚,青少年游泳基数是很大的。”

“国家现在也放开了U系列比赛,没进过专业队的孩子,水平高的话,去参加这些比赛,成绩够了也可以达级,成为二级或一级运动员。”

“以前最厉害的是体校练出来的孩子,现在社会俱乐部培养的孩子,慢慢也能打过体校的了。而且他有进不进体制的选择自由,有些孩子水平很高,但他不想进专业队,可以靠体育单招进体育类大学,或者走高水平运动员招生,进入北大清华这类综合性大学。社会俱乐部的孩子,要想进地方队,通过挂靠区队的方式,也能去打体制内比赛,渠道是通的。”

渠道多了,通了,人才井喷也就容易出现。体制内培养和社会培训两条腿走路的模式,在网球、游泳上都取得了效果。体教结合,练体育不必再孤注一掷,这也许能成为打破“重文轻武”这一社会文化惯性思维的破局之路。

张琳就把自己的行业归为“武行”,他认为,孩子的培养,需要文武双全。“你以前选状元不也得文武都有吗?现在这社会,文化课这么卷,很多孩子心理畸形了,身体也很弱,家长也着急。最理想的还是文也要有,武也要有,有健康的身体和人格。”

“体育产业这块,国内的基础可能还是薄弱一点,像美国体育产业发达,美国人对体育的热爱,在咱们看来可能有点痴狂,在国内,在普通老百姓眼里,文化课和升学还是第一位的,体育的地位还达不到像在美国那么高。”

“但如果中国的家长、孩子也能从练体育上获得更多学校资源、上升途径的回报,他们是愿意在体育上投入时间精力金钱的,再乘以我们的人口基数,假以时间,中国体育的潜力是更为巨大的。”

(周超采访/李普利撰写)